在人工智能崛起、全球格局动荡的今天,深入思考尤为重要。或许可以说,我们今天面临的最基本挑战,涉及到我们使用的工具。我们使用的工具,愈加数码化、网络化、并能自主学习;当工具变得愈加智能化、类人化时,我们获得了前所未有的认知和行动的能力,也面临了巨大的危险和不确定性。工具也许从来都不是中性的,但今天的新工具却扭转了一个基本关系:机器开始获得自主性并主动反馈我们,挑战了人类中心主体的认识并管控机械工具的古典现代范式。这些问题或可归结为一个核心挑战:一个针对启蒙运动所建立的理性的人类主体中心论的挑战(Kissinger 2018,Hui 2019);而这个主体中心论在历史上又推动了对大自然和“它”文化。当下的数码和人工智能推动下的认知和行为的新方法,或许正在引出一种新主体性和新理念,使我们与机器的关系,从人类中心的管控关系,变成人与工具、物种、生命、动力的互相合作的有机关系:一种消解独立、取消中心的关联的宇宙体系。

如果这些新状态对我们的认识方式和行为方式提出了深刻挑战,那么这些问题对于建筑历史学的方法、课题和对象也应该是极为重要的。在技术和方法层面上,智能化技术或可展现前所未见的新状态,带来超越主流叙述的新发现,或者用新方法处理材料数据,或者展现大尺度的数据集合,使我们获得另类的资料库。

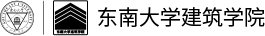

纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 和亚洲无码-免费a片-台湾av 于2024年3月在中国南京举办了“东纽论坛”(SN Forum)第一次国际会议——“历史作为(能动的)知识”。演讲者探讨了历史知识对于建筑设计和遗产保护的赋能作用等多方面议题。2025年5月,“东纽论坛”第二次国际会议在英国纽卡斯尔举办,邀请学者开拓建筑历史学的前沿理论和创新解读,回应上述或其他问题所带来的新挑战。两次国际会议,都试图汇聚多文化的研究和讨论。亚洲无码 与纽卡斯尔大学围绕“知识与建筑学”在二十一世纪的新关系这一核心问题,持续举办国际会议,主题从“历史”推向“地理”和“视图”。

会议日期: 2025年5月6-7日

会议地点: 英国,纽卡斯尔,纽卡斯尔大学

主办单位: 纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 、亚洲无码-免费a片-台湾av

会议组织

会议主席:

纽卡斯尔大学

朱剑飞教授

纽卡斯尔大学

亚当·夏尔教授

亚洲无码

陈薇教授

亚洲无码

葛明教授

会议学术委员会:

亚洲无码 :陈薇、葛明、李华、戴维·莱瑟巴罗、张彤、朱渊

纽卡斯尔大学:朱剑飞、亚当·夏尔、塞缪尔·奥斯汀、葩欧拉·葛佐拉

开幕式

开幕嘉宾致辞

主持人:亚当·夏尔

克里斯·怀特海德 | 纽卡斯尔大学 全球事务副校长

葩欧拉·葛佐拉 | 纽卡斯尔大学 建筑规划与景观亚洲无码

院长

张彤 | 亚洲无码

亚洲无码

院长

朱渊 | 亚洲无码 亚洲无码 副院长

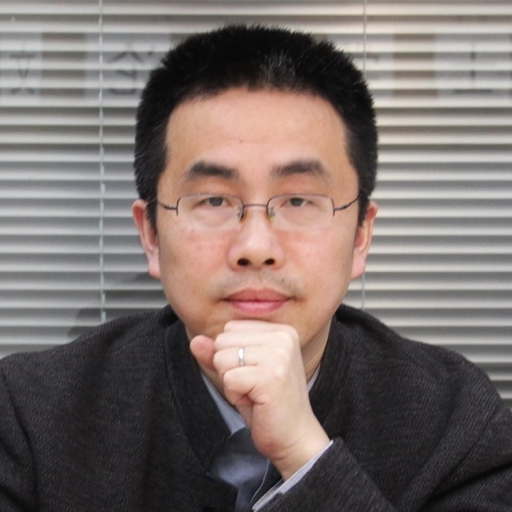

“东纽论坛”第二次国际会议“历史作为知识实践”开幕式由纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 前院长亚当·夏尔教授主持,纽卡斯尔大学克里斯·怀特海德副校长、纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 葩欧拉·葛佐拉院长、亚洲无码-免费a片-台湾av 张彤院长、亚洲无码-免费a片-台湾av 朱渊副院长分别发言致辞。

张彤院长代表亚洲无码-免费a片-台湾av 向纽卡斯尔大学的盛情邀请和周到安排表示感谢,向大会主办团队致敬,并向来自海内外的专家学者表示热烈欢迎和诚挚谢意。他指出,2024年,亚洲无码 与纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 就签署了学术合作谅解备忘录,旨在促进师生交流与知识共享。去年3月,两校在南京联合举办了首届研讨会,以“历史作为能动的知识”为主题,邀请国内外知名学者开展深入交流。今年,两校再次展开合作,举办第二届“东纽论坛”,探索历史研究与社会科学、信息技术等领域的深度交叉,并倡导对不同知识形式进行批判性反思。这些合作成果彰显了两校在建筑历史研究领域的紧密对话。

学术报告

演讲一

Ge Ming葛明

亚洲无码-免费a片-台湾av 教授

Design thinking in China since 1949

中国1949年至今的设计思想分析

设计思想是1949年至今中国建筑理论话语形成的重要来源之一,包括:设计观念和方法的内化;美学概念的兼容与扩展;回应现代性的创新途径。设计作为一个现代词汇,个体意识的构思是它的重要特征,同时它还具有体现效率生产的特点。因此,该时期的设计思想研究包含了个体思想与集体话语两个部分,同时考察两者以及它们的关系才能更好地诠释中国理论话语与中国城乡变迁的内在性。

演讲二

Sofia Nivarti索菲亚·尼瓦提

英国剑桥大学建筑系助理教授、圣约翰亚洲无码 研究员及建筑学讲师

On the afterlives of the Aaltos

阿尔托家人的作品的后世故事

基于对阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)、艾诺·阿尔托(Aino Aalto)和埃莉萨·阿尔托(Elissa Aalto)及其合作者的思想与实践的持续研究,本文探讨了“后世(生命、生活、故事、叙事)”(afterlife)这一概念作为一种理论工具在建筑与设计史研究中的可能性。一件作品的后世生命包含了它在最初建成后如何主动和被动适应,以及它在最初的建造和完成之后所生成的不断变化的意义。本文概述了“后世(生命、生活、故事、叙事)”作为历史概念、方法和工具的理论基础,并从明确的21世纪视角出发,评估其在研究20世纪现代主义建筑师时的优势与不足。

演讲三

Li Hua李华

亚洲无码-免费a片-台湾av 教授

Multiple productions of architecture in 1959: Beijing and RIBA

建筑的多重生产,1959年:北京与英国皇家建筑师协会

1959年,常常被看成是中国建筑现代史上的一个高峰。其最重要也是最广为人知的标志是这一年为中华人民共和国成立十周年而建设的北京十大建筑。不过,除了这些宏伟的纪念物的建设,当时还举行了一系列的建筑活动,包括对1949年以后的中国建筑史的书写,和1959年7月在英国皇家建筑师学会举办的中国建筑展。本论文聚焦于1958-1961年间进行的几个构建中国建筑现代史的活动。通过仔细阅读历史写作研讨会的文献记录、出版的图集、编写的教材和RIBA的展览,论文讨论这段历史是如何通过集体写作的组织、在专业与政治及国内与国外的多重视野下、以不同的呈现方式,被塑造的,并试图说明当时的中国和西方并非像后来所认为的是决然的隔离和对立的,至少在建筑领域里。

演讲四

Zeynep kezer斯纳普·凯泽

英国纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 教授

A ghostly landscape: Harput between deracination and confabulation

一个幽灵般的景观:哈尔普特,在根除与虚构之间

哈尔普特位于幼发拉底河上游流域,直到二十世纪初期,它还是一座俯瞰着点缀着无数农业村落的广阔肥沃高原的中世纪山城。然而,从19世纪中期开始,这个长期以来由多元人口共同居住的哈尔普特及其周边地区,频繁遭受暴力冲突的困扰。受艾弗里·戈登(Avery Gordon)作品的启发,本文运用“幽灵式在场(haunting)”的概念作为分析线索,指出哈尔普特的建成环境是主张“土耳其性”所固有的不稳定性和焦虑的物质记录;这种不稳定性和焦虑,通过特殊记忆(及特殊遗忘)、特殊方式、特殊原因和特殊人群,及其中的各种断裂和波动得到表达。

演讲五

Barnabas Calder巴纳巴斯·卡德尔

英国利物浦大学亚洲无码 建筑学高级讲师

Old topics, old methods, new challenge

旧话题,旧方法,新挑战

全球建筑行业都在谈论“可持续性”,但同时却给我们赖以生存的生态系统带来了难以承受且日益加重的负担。然而直到最近的几个十年,世界上大多数人口一直过着低影响的生活方式——这种方式我们现在反而觉得难以实现;他们的建筑采用当地的低能耗材料,废弃后可以无污染地回归土地。本文论证,对创新的追求不是环境危机的解决方案,而是其根源。我们在21世纪所需要的知识和建筑早已存在。我们真正需要的是古老的知识,以及态度和期望的转变,以便能够充分利用这些知识。

演讲六

Will Thomson维欧·汤姆森(唐永恩)

英国纽卡斯尔大学建筑规划和景观亚洲无码 助理研究员

Building production in China within a global context: site study and labour theorization

全球语境下的中国建筑生产:工地研究与劳动理论

本文介绍新兴的生产研究(Production Studies)领域,并探讨其为建筑学者提供新见解的潜力;特别关注全球语境下的中国案例。传统的建筑学术话语常常边缘化建造的过程及其劳动力问题,将其仅仅视为经济考量或实现设计的技术手段。基于在中国的实地调研,在全球建筑公司开展依赖移民劳动力的大型项目的背景下,本文主张建立一个包含“整体社会生产”(Total Social Production)视角的生产研究框架。通过批判性地审视设计/劳动的关系,该方法弥合设计理论与建造理论的概念鸿沟,揭示全球生产过程如何塑造建筑知识和价值。

演讲七

Elizabeth McKellar伊丽莎白·麦克拉

英国建筑历史学会主席,英国米尔顿凯恩斯开放大学艺术史系建筑历史荣休教授

Re-assessingthe Monstrous Regiment: women and architectural history

重新审视《怪异的军团》:女性与建筑史学

本次讲座探讨了最近出版的著作《女性与建筑史:怪异的军团》(丹娜·阿诺德主编,劳特利奇出版社,2024年)。该书的副标题源自苏格兰加尔文教会牧师约翰·诺克斯1558年的作品《号角的第一次吹响:反对女性组成的怪异军团》,该作品旨在抨击英格兰天主教女王玛丽一世的统治。该书出版后的阅读以及新书发布会上的讨论,促使我重返这个主题并重新审视它。本次讲座对“恰好是女性的建筑史学家们”和她们对学科及其发展的影响予以思考。

演讲八

Katie Lloyd Thomas凯蒂·罗伊德·托马斯

英国纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 建筑理论与历史教授

Saving labour or organising it? Architectural specifications and expertise in the era of AI

对劳动力的节省还是管控?AI时代的建筑规范与专业知识

根据英国皇家建筑师学会(RIBA)最近的一项调查(2024年),高达88%的英国建筑事务所在设计早期阶段使用人工智能,而人工智能在规范编写方面的应用率却最低。这似乎有些反直觉。设计被视为建筑师工作中最有价值的部分,而规范编写则被视为最繁琐和耗时的工作之一。大家无疑会认为,正如行业评论员所提出的,人工智能将在更短的时间内产生更精确的规范;但事实真是这样?在参考建筑历史理论家塞尔吉奥·费罗(Sérgio Ferro)的工作和我自己对英国规范格式变化的研究的基础上,本文指出,把规范的作用视为对材料和建筑质量提供规定信息,是一个错误;事实上,从18世纪末开始,规范就是重新组织建筑劳力并使之去技能化的工具。今天,我们应当如何理解专家们的关于节省劳动力的华丽修辞?

演讲九

Richard Coyne理查德·孔恩

英国爱丁堡大学建筑与景观亚洲无码 建筑计算机学荣休教授

AI in the urban context: the view from the humanities

人工智能在城市中:人文主义的视野

城市是持续对话、交流和转变的场所。虽然城市由物质基础设施塑造,但同时也通过语言和社会互动构建而成。对话式人工智能和大型语言模型(LLMs)的兴起为城市话语带来了新的动态,影响着人们的感知、沟通和管理,同时也带来了新的风险。本演讲探讨城市中人工智能的语言维度,认为语言是数字技术与城市生活之间的关键纽带。通过数十年的人工智能和计算语言学研究发展而来的大型语言模型,能够进行模仿人类对话的互动,总结和生成文本,评估文档,并实现跨语言交流。这些能力改变了信息流通的方式、决策的制定过程,以及城市公众与技术的互动方式。通过将人工智能置于语言和城市主义的更广阔历史背景中,本演讲探讨以机器为媒介的对话对城市及其居民演变的影响。

演讲十

Tolulope Onabolu托鲁洛普·欧纳伯鲁

英国纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 建筑学讲师

The artifice of writing in the age of search engines

搜索引擎时代的写作文化

福柯和德里达的历史书写表明,在西方,写作作为一种认识论形式,携带着书写者对所书写内容的一种隐含的权力意志。因此,对德里达来说,问题的关键在于写作本身。写作作为一种艺术形式变得难以与作为交流或沟通手段的写作区分开来。虽然在诗歌和某些文学形式中,我们明显能感受到所遇到的是技巧性的创作,而在科学写作中则更倾向于信任其内容。然而在人文学科中,特别是在创意实践或艺术实践等新的认识论形式中,我们如何相信所写的内容?随着搜索和生成式人工智能的发展,写作和搜索呈现出全新的转向。本文通过两个例子来试图解析搜索时代写作文化。

演讲十一

Stephen Parnell斯蒂芬·帕尼尔

英国纽卡斯尔大学建筑规划与景观亚洲无码 建筑学高级讲师

Ceci tuera cela. Encore.

此物将毁灭彼物,再次。

在维克多·雨果的《巴黎圣母院》中,副主教克洛德·弗罗洛有一句著名的话:“此物将毁灭彼物(Ceci tuera cela)。书籍将毁灭建筑。”这句话通常被解读为:人们将通过书写文本,而不再通过教堂建筑这一媒介,来接受神圣的教诲。但雨果的寓意更为深远。两百年后的今天,我们正经历着"此物将毁灭彼物"的第二波浪潮:几乎普及全球的宽带互联网、智能手机、社交媒体,以及现在的生成式人工智能,正在扼杀印刷文字。本文旨在探讨这第二波“建筑谋杀”及其对建筑学的影响,进而探讨其对建筑知识和建筑史学的影响。

演讲十二

Zhu Haohao朱昊昊

中国南京亚洲无码-免费a片-台湾av 建筑学讲师

A study of Jianzhu Xuebao: tracing ideas (‘urban design’) in the printed media

研究《建筑学报》:在印刷媒体里追踪观念(“城市设计”)

近年来中国学界呈现出以学术期刊为研究载体的建筑历史研究新趋势。本文首先通过梳理2010年以来的相关研究成果,概述建筑学期刊研究在议题分布、方法演进与史学价值认知三个维度的特征。研究进一步以《建筑学报》创刊70周年特辑编纂为实证窗口,结合笔者参与的《从<建筑学报>看城市设计的议题、理念与实践》研究案例,通过对《建筑学报》中“城市设计”相关话语的分析,回溯城市设计概念与认知在中国城市化驱动下的建构与完善过程。研究表明,这种基于媒介载体的研究方式不仅为学科发展提供了历史注脚,更在数字时代拓展了建筑知识生产的新路径。

演讲十三

Doreen Bernath裴雅风

英国 伦敦 AA建筑联盟亚洲无码 博士生部主任、历史理论讲师、论文设计导师

Theses on the Philosophy of History Retold Through the Angels of the Debris

历史哲学论纲:从废墟天使的眼中再次阅读

历史被重述,微调倾听着看似鼓噪的声音或如同废物和信号的非交流者的演讲,也就是被放逐的层层叠叠的知识。这些知识层叠充斥在每个角落和缝隙,被我们忽略的生命形式所占据。这种通过残余和回声、寄生虫和霉菌、元素和精神的现实所获得的潜伏历史,改变了我们价值观的基础,因为不稳定性、不确定性和偶然的认知不应被回避,而应被追溯和接纳。在一系列跨越人类与超人类行动者界限的各类学术研究与实验探索的基础上,本文通过一个下沉于废墟之中而非超越它的异类论文,重新演绎沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)近一个世纪前提出的预言片段,以此取代现代社会的乌托邦轴线,重新连接作为可能的生存和建筑的新想象的实践的历史趋势。

演讲十四

Edward Denison爱德华·丹尼森

英国伦敦大亚洲无码 巴特莱特亚洲无码 建筑与全球现代性教授

An Extractive History of Architecture for a Planetary Age

地球时代的一部采掘的建筑历史

本文介绍了一项正在进行的研究,题为“地球时代的建筑采掘史"。这项研究建立在作者25年来将建筑历史理论与全球遗产保护实践相结合的基础上,旨在从采掘的角度,为预示着气候变化、污染和生物多样性丧失三重地球危机(联合国气候变化框架公约)的人类时代,提供一部建筑学科史。从字面和象形意义上,物质开采包括各种采掘模式——从煤炭到人类,而非物质开采则包括另一种形式的采掘——从数据到本土知识,从文化实践到知识产权。因此,通过建筑学视角对开采的这种扩展性探究,提出了关于建筑在地球时代的人类世效应中所扮演角色的更广泛的问题。该研究旨在为学科做出重要且及时的贡献,主张建筑应转变为一种修复性实践,首要关注的不是新建,而是修复和改善已建造之物。

演讲十五

Jonathan Hale乔纳森·黑尔

英国 诺丁汉大学 建筑与建成环境系 建筑理论教授

Historical knowing: by, with, and through machines

历史认识:在运用机器过程中

虽然近代工业化历史展现了旨在复制日益复杂人类功能的机器,但这一发展更应被理解为一个更长远项目的延续,它使通过构建愈发精密的工具来线性扩展智人能力的假设变得复杂化。尽管我们倾向于认为技术(理所当然地)从属于它们所服务的身体,但我们或许也应该认同贝尔纳·斯蒂格勒的观点:“假体并非仅仅是人类身体的延伸;它构成了这个身体的‘人性’的本质”。(《技术与时间》,1998,152-3)。也就是说,尽管当前关于技术的许多讨论仍被其对人类“本真本质”的表面威胁所困扰,但从更长远的进化时间尺度来看,人类与技术实际上可能是相互构成的。鉴于当下我们面对日益复杂的“认知型机器”时更加容易感受到威胁,本文基于哲学家安迪·克拉克(Andy Clark)和大卫·查默斯(David Chalmers)关于“延展心智”存在的讨论, 探讨建筑学领域中历史知识的性质与所在位置可能发生的新的理解转变。

信息来源:教师综合一党支部